最近,国际主流艺术节的平台上恒信策略,中国艺术家频频亮相,他们当中,来自北京文艺院团成为一支重要力量。从交响乐到传统戏曲,从地方剧种到多国合作,一场场掌声热烈的演出向世界生动展示着当代中国的文化自信。

当地时间8月6日,国家大剧院管弦乐团登台爱丁堡国际艺术节。牛小北/摄

当地时间8月6日,国家大剧院管弦乐团登台爱丁堡国际艺术节。牛小北/摄

()以“通用”语汇对话世界

每年夏天,爱丁堡国际艺术节举办期间,世界各地的艺术家云聚这座古老而浪漫的城市,开放交流,互鉴有无,今年,万众瞩目的艺术盛会上,自中国远道而来的身影站在聚光灯下,喝彩如潮水涌来——当地时间8月6日晚,有着百年历史的亚瑟音乐厅里,近两千名观众起立鼓掌,十分钟内掌声不散。在指挥大师郑明勋的引领下,国家大剧院管弦乐团奏出精妙多彩的强音:陈其钢《五行》作序曲,哲思深邃,引人入胜;肖邦钢琴大赛冠军刘晓禹与乐团合作拉威尔《G大调钢琴协奏曲》,层次丰富,色彩鲜明;德国管风琴大师汉斯约尔格·阿尔布莱希特登台,与乐团默契共演圣-桑《第三交响曲“管风琴”》。音符的波澜层层堆叠,一路唤出宛若洪流的音浪,巧妙的是,精细交织的乐声磅礴却不压迫,宏大但始终优雅,这份拿捏得当的平衡,最终博得全场观众的真挚肯定。

亚瑟音乐厅里,观众为国家大剧院管弦乐团起立鼓掌。牛小北/摄

亚瑟音乐厅里,观众为国家大剧院管弦乐团起立鼓掌。牛小北/摄

“我来过爱丁堡很多次,但这次感觉完全不同,因为我夙愿成真了!”观众戴先生从香港赶来,专程见证“自己国家的乐团在这里登台”的珍贵时刻。戴先生由衷自豪——绵延数百载的交响乐诞生于西方、流行于世界,如今,中国音乐家已在共通的语境中越发自如地掌握住话语权,征服严格到近乎挑剔的欧洲观众。法国观众索菲·迪布瓦第一次现场聆听中国乐团的演奏,便深受感动:“富有力量和情感的音乐,把不同文化背景的人连接在了一起。”

指挥大师郑明勋。牛小北/摄

指挥大师郑明勋。牛小北/摄

活跃于国际乐坛多年的郑明勋“见多识广”,也为这次精彩的表演动容:“有人问我,时隔30年再来爱丁堡,为什么要与这支历史还很年轻的中国乐团同行。我说,30年间,中国发生了日新月异的变化,这样的骄人成绩,值得让世界知道,也会鼓舞全世界!”而在告别爱丁堡国际艺术节后,国家大剧院管弦乐团的欧洲巡演还将继续到访桑坦德国际音乐节、德国科布伦茨音乐节、易北爱乐夏季音乐节等世界级艺术盛会,多场演出目前已告售罄。

()让传统文化持续发声恒信策略

在以“通用”的音乐语言沟通世界的同时,纯粹深厚的中国传统文化也在持续向外发声。与国家大剧院管弦乐团巡演同期,北京市曲剧团的小剧场口碑之作《我这一辈子》亮相爱丁堡艺穗节,继2024年10月在韩国光州第28届BeSeTo(中韩日)戏剧节成功上演后,这是《我这一辈子》第二次成功“出海”。

《我这一辈子》剧照

《我这一辈子》剧照

作为北京唯一的地方戏,北京曲剧独有的京腔京韵浓厚而鲜活,老舍先生的同名中篇小说经此改编,化作舞台上的悲喜人生:“纸人”歌队嬉笑怒骂,主人公“我”曾是一个裱糊匠,在旧时代遍历辛酸坎坷,仍不失对世界的深情与热爱。自2022年首演以来,样式新颖的《我这一辈子》已在全国多地演出60余场,颇受好评,这次远赴爱丁堡,标志着中国地方戏曲剧种在国际艺术平台的重要突破。比北京曲剧历史更加悠久的昆曲,同样在爱丁堡艺穗节大放光彩,北方昆曲剧院应邀举办“全球重新发现昆曲艺术节”,实验昆曲《石头记》与经典剧目《牡丹亭·游园》《红楼梦·宝黛相见》接连上演,诗意隽永,美若幻境。

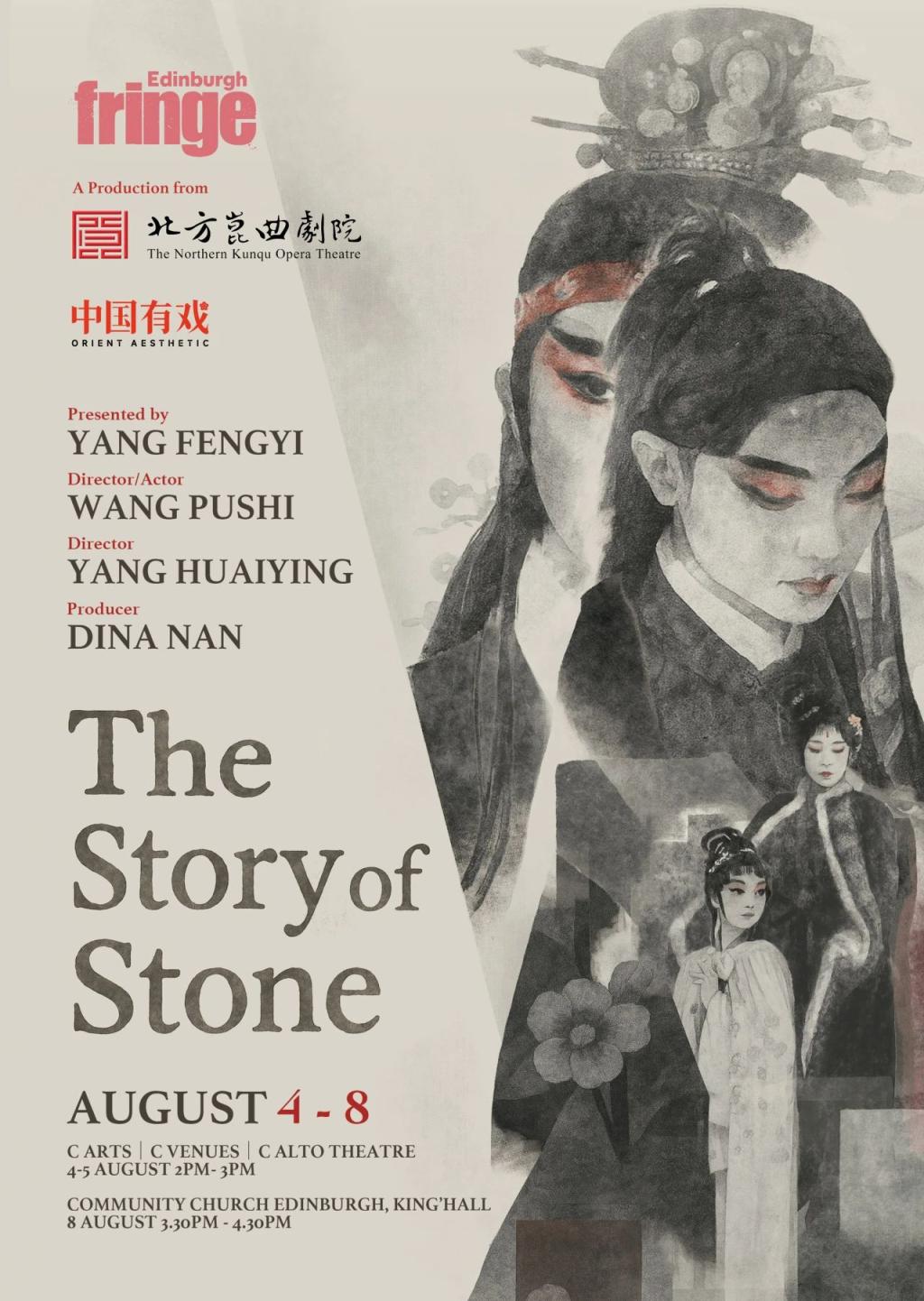

实验昆曲《石头记》演出海报

实验昆曲《石头记》演出海报

几乎与爱丁堡国际艺术节同时发轫的法国阿维尼翁戏剧节,也为“中国故事”与“北京制造”留痕。不久前,北京市文联发起并出品的偶剧《我的名字叫啊吨》于法国阿维尼翁戏剧节OFF单元迎来世界首演,10位演员操控木偶的技巧融入了戏曲身段,自成四两拨千斤的韵律,影戏、剪纸元素的运用以及马戏团班主青如许的川剧造型也都充满中国韵味,没有过多布景的舞台实现了移步换景,几个小竹竿便是茂密竹林,憨态可掬的熊猫“啊吨”穿梭其间,这种暗合中国传统演剧观的空灵意境,给来自法国、意大利、澳大利亚的观众留下了深刻印象。

《我的名字叫啊吨》剧照

《我的名字叫啊吨》剧照

()助“文化自信”行稳致远

回想这次登台阿维尼翁戏剧节的经历,《我的名字叫啊吨》导演赵淼极其难忘多元文化的碰撞给予艺术的滋养。《我的名字叫啊吨》集聚了中法意瑞四国艺术家力量,一起工作的日子,大家曾有碰撞、分歧,但对艺术的追求最终把所有人凝聚起来,赵淼以偶的大小为例,“开始时看法各不相同,我们觉得未来可能会在千人以上的剧场进行演出,需要一个大偶,但法国艺术家一直建议,偶不能成为演员表演的枷锁,他们改变了我们的很多观念。”携《牡丹亭·游园》惊艳爱丁堡的“梅花奖”得主魏春荣,在汤显祖与莎士比亚的对话间、在中国戏曲与英国戏剧的映衬中求同存异,美美与共:“《游园》只用一桌一椅,却能看见中国的诗意宇宙,而昆曲的写意美学正与莎士比亚的浪漫精神相通。”

《我这一辈子》剧组在爱丁堡街头表演

《我这一辈子》剧组在爱丁堡街头表演

“我们常说,‘中国故事’必须‘走出去’,近期,多个艺术团体纷纷亮相国际主流艺术节,充分证明当代中国的文化自信绝非自娱自乐、自说自话,中国舞台艺术的积淀与视野正越来越多地收获肯定。在文化出海的过程中,北京作为‘演艺之都’更该亮出金字招牌。”剧评人筱枫说。而借助演出的契机,艺术家们带着传播中国文化的使命,以多种方式融入当地生活:国家大剧院管弦乐团走进爱丁堡市政厅,以音乐架起文化交流的桥梁;北京市曲剧团、《我的名字叫啊吨》剧组走上街头,在城市的诸多地标留下与市民互动的剪影;北方昆曲剧院来到爱丁堡一家养老中心,虽然语言不同,但艺术的感染力跨越国界,让笑容绽放在每位老人脸上。在筱枫看来,身处当前纷繁复杂的时代,“艺术的力量尤显珍贵,每一位中国艺术家都像一扇窗口,传递着‘可信、可爱、可敬’的中国形象。”

记者:高倩恒信策略

旺信证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。